高温状态下材料法向发射率测量装置的研发与应用

更新时间:2025-04-03

更新时间:2025-04-03 点击次数:794

点击次数:794

摘要

随着高超声速飞行器、航天发动机等技术的发展,材料在高温环境下的红外辐射特性成为热防护设计与性能评估的关键参数。本文介绍了一种新型高温材料法向光谱发射率测量装置,其温度范围覆盖1 273 K~3 100 K(1 000 ℃~2 827 ℃),突破了传统设备在中低温段的限制,为超高温材料的研发与应用提供了重要技术支撑。

一、高温发射率测量的技术挑战与需求

材料发射率是表征其表面红外辐射能力的核心参数,直接影响飞行器蒙皮的红外隐身性能、发动机热端部件的散热效率等。现有测量装置(如西安应用光学研究所的1 000 ℃系统)多聚焦于中低温段(-60 ℃~1 000 ℃),难以满足以下需求:

1. 温度覆盖:高超声速飞行器表面温度可达2 000 ℃以上,传统装置无法实现稳定测量。

2. 精度要求提升:高温下腔体辐射干扰、背景噪声等因素显著增加,导致测量不确定度超过10%。

3. 多光谱协同分析:材料在不同波段(如近红外与中长波红外)的发射率差异显著,需宽谱段探测能力。

二、测量装置设计与核心技术突破

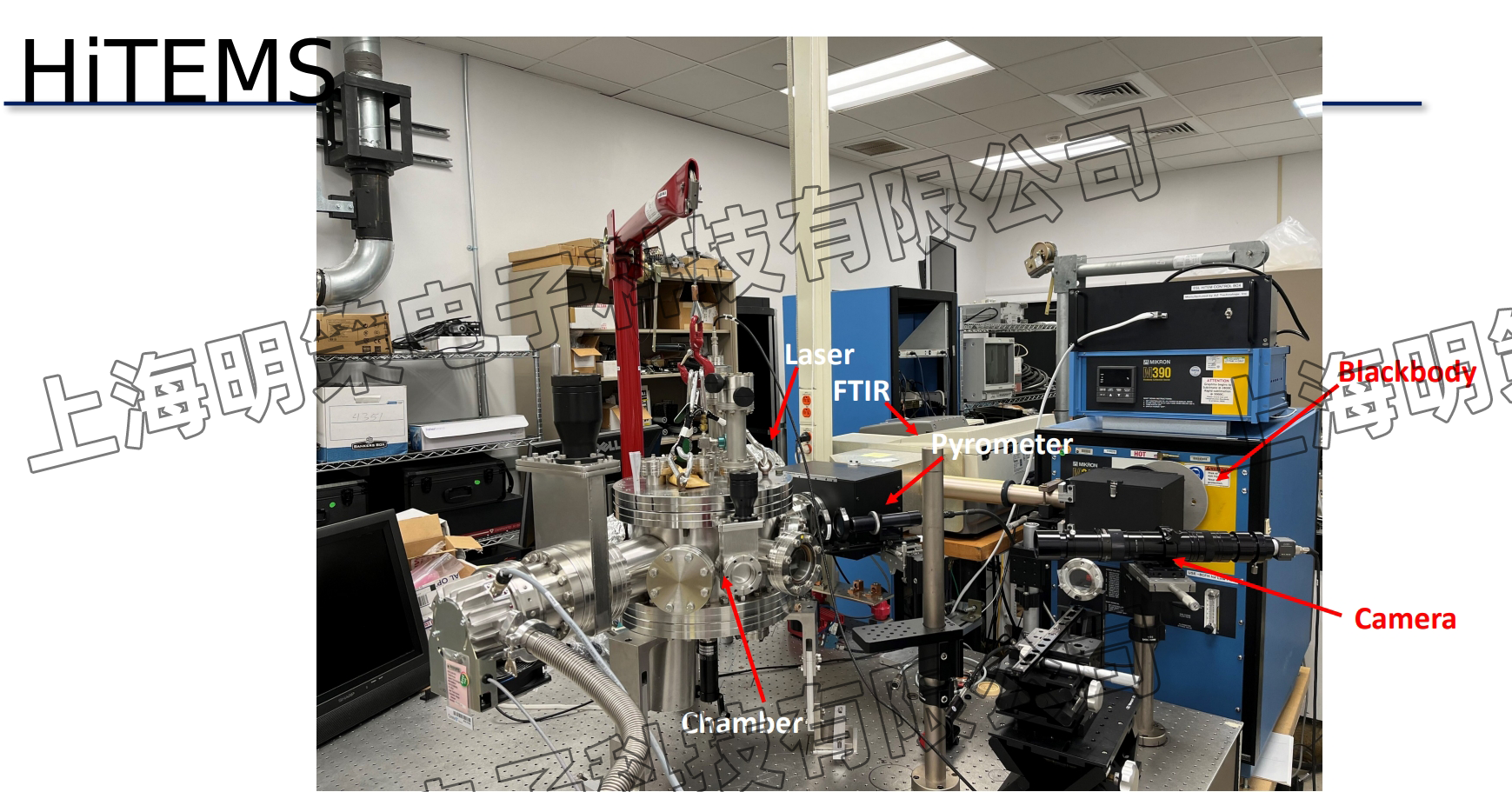

本装置通过集成创新技术,实现了高温环境下的高精度发射率测量,其核心组成如图1所示,包括高温黑体、样品加热炉、控温光阑、光学成像与分光系统等模块。

1. 高温黑体与样品加热系统

- 黑体辐射基准:采用石墨腔体结构的高温黑体(3 100 K),基于普朗克定律复现标准光谱辐射亮度,发射率模拟精度达0.99。

- 动态石墨坩埚加热炉:通过可移动石墨坩埚设计,结合热导率优化与几何屏蔽,将腔体效应引起的辐射干扰降低至传统系统的50%以下,确保样品表面辐射信号的纯净性。

2. 控温光阑与光学成像系统

- 双模态温控光阑:采用液冷循环与自适应热补偿算法,使光阑表面温度波动控制在±0.5 K以内,有效抑制环境背景辐射。

- 离轴抛物镜成像:通过高精度离轴抛物镜组与电控旋转反射镜,实现黑体与样品辐射信号的无畸变成像,空间分辨率优于0.1 mm。

3. 多光谱分光与探测技术

- 光栅分光模块:覆盖0.9~12 μm谱段,光谱分辨率达4 nm(@1.5 μm)。

- 双探测器协同:InGaAs探测器(0.9~1.7 μm)与MCT探测器(2~12 μm)联合工作,结合三阶锁相放大技术,信噪比提升至90 dB,显著提高弱信号捕获能力。

三、实验验证与性能分析

通过SiC陶瓷与低发射率涂层两类典型材料的测试,验证了装置的高温性能:

1. SiC材料在2 000 K下的发射率:测得3.5 μm波段发射率ε=0.85±0.03,与文献数据偏差小于2%。

2. 低发射率涂层的梯度表征:针对YSZ/Al热障涂层,在1 500 K时实现ε=0.25±0.01,证明系统对复杂涂层结构的解析能力。

3. 不确定度评定:通过蒙特卡洛法分析温度波动、光阑控温误差等11项不确定度来源,最终相对扩展不确定度为3.6%(k=2),较现有标准提升40%。

四、工程应用与未来展望

该装置已成功应用于某型超燃冲压发动机燃烧室材料的发射率数据库构建,指导热防护系统优化设计后,辐射散热效率提升18%。未来研究方向包括:

1. 真空环境集成:通过真空腔体设计进一步扩展温度上限至3 500 K,支持超高温陶瓷测试。

2. 动态过程测量:开发瞬态加热模式下的发射率实时监测功能,满足材料热冲击试验需求。

3. 智能化升级:引入机器学习算法优化光谱反演模型,提升复杂表面(如粗糙度、氧化层)的测量精度。

结论

本文研发的高温材料法向发射率测量装置,通过动态石墨坩埚、双模态温控光阑及多光谱协同探测等技术创新,实现了3 100 K以下材料发射率的高精度测量,弥补了严苛温度环境下的技术空白。其应用将加速新一代耐高温材料的研发进程,为航空航天、国防工业等领域提供关键数据支撑。

当前位置:

当前位置: